げんきっこコラム「大人も子どもも、みんなで熱中症対策!」

こんにちは、げんきっこ看護師児玉です。

少し前まで朝晩寒くて暖房を使っている日もありましたが、一気に暑い日が増え、熱中症が心配な季節になってきました。

大人も子どもも対策をしっかり行い、暑い夏を乗り切りたいものですね。

今回は、「大人」と「子ども」それぞれについての熱中症対策についてお伝えしていきます!

大人の熱中症対策

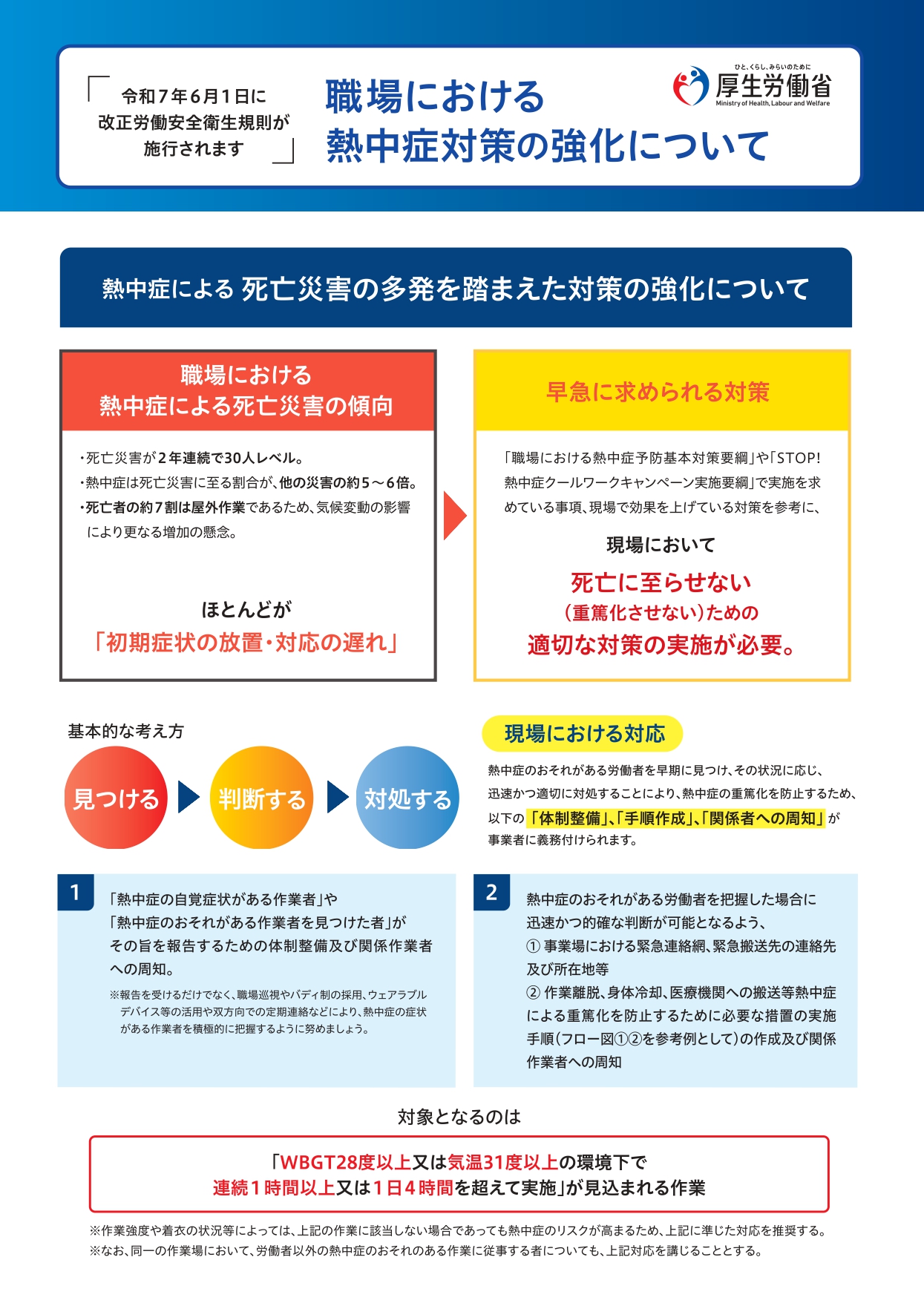

令和7年6月1日から職場における熱中症対策が強化されました。

厚労省からは下記のようなリーフレットで情報提供がありました。

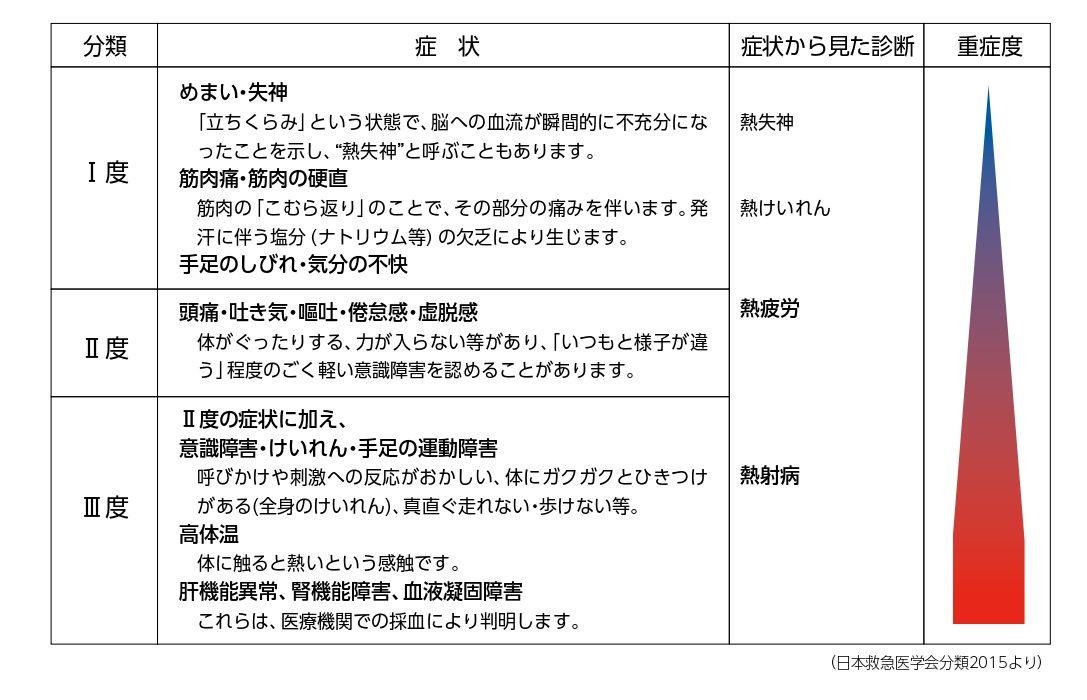

これくらい大丈夫だろう…と過信せずに、初期症状でしっかり対応することが大切です。

Ⅰ度の場合でも水分補給を行い、改善しない場合や、Ⅱ度・Ⅲ度の症状が出てくる場合は、医療機関の受診が必要です。

迷わず救急車を呼びましょう。

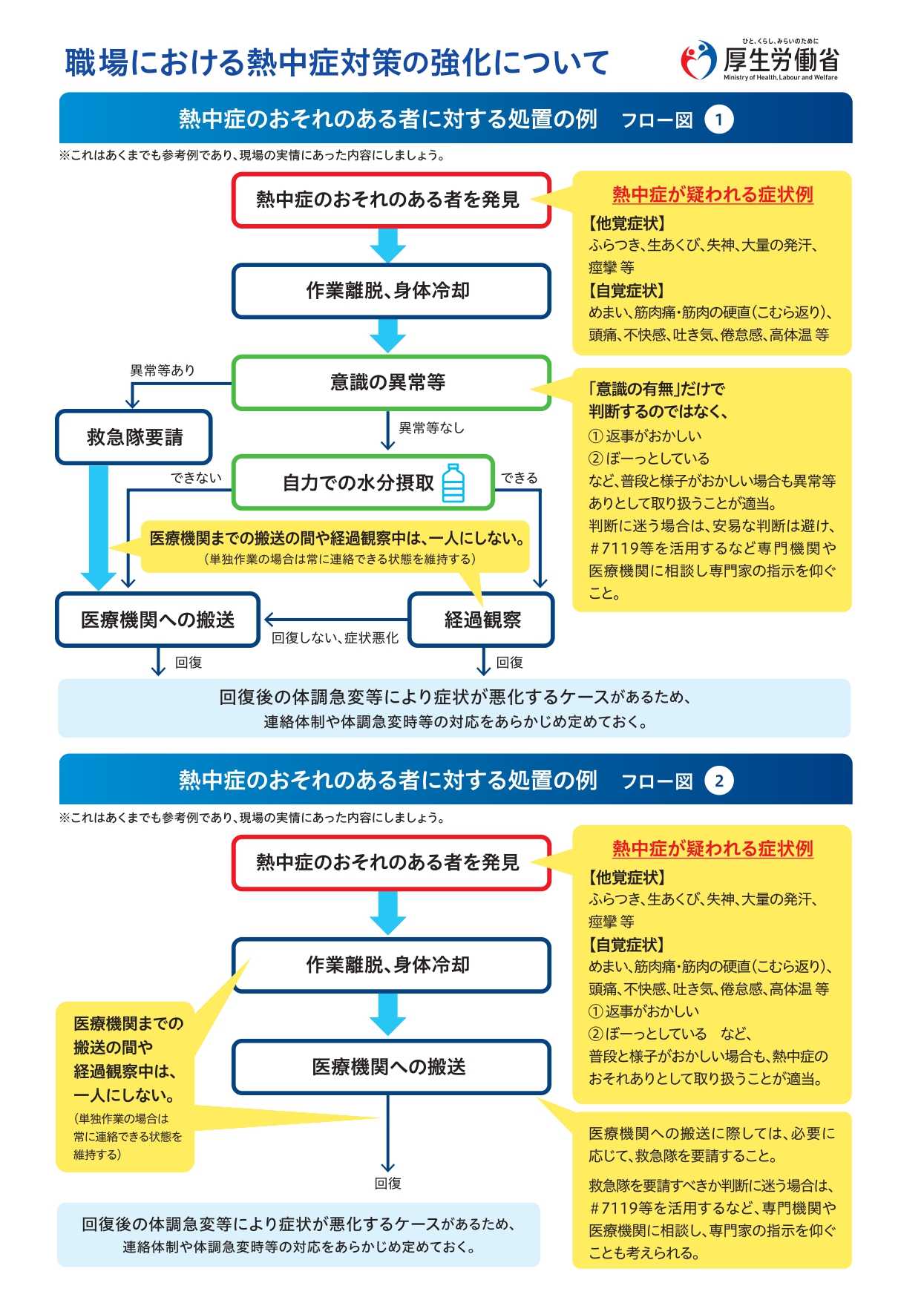

熱中症が疑われる場合の対応、3つのポイントです!

①涼しい場所へ

エアコンが効いている室内や風通しのよい日陰など、涼しい場所へ避難させる

②からだを冷やす

衣服をゆるめ、からだを冷やす (特に、首の周り、脇の下、足の付け根など)

③水分補給

経口補水液などを補給する

※自力で水分摂取ができない場合は、迷わず救急車を呼びましょう!

熱中症予防のためには、日常の健康管理をしっかり行っておくこともとても大切です。

睡眠不足や、体調不良、前日の飲酒、朝食を食べないことなどが熱中症の発症に影響すると言われています。

生活リズムを整え、水分・塩分を作業の前後や作業中にこまめに摂取することを意識していきましょう!

子どもの熱中症対策

子どもは汗をかく能力が未発達であることや、周囲の環境の影響を受けやすく、熱しやすく冷めやすいという特徴があります。

そのため、気温が皮膚温よりも高い場合や、地面からの照り返しが多い夏の炎天下では、熱中症のリスクが高くなります。

暑い環境で長い時間過ごす場合には、適宜、涼しい場所での休憩と、十分な水分・適度な塩分補給を行ってください。

子どもの顔が赤く、大量に汗をかいている場合には深部体温が上昇していることが考えられるため、涼しい場所で休み、水分や塩分を補給するようにしましょう。

対策について

1.水分を多めにとろう

新陳代謝が活発なため、汗や尿として体から出ていく水分が多く、脱水を起こしやすい体です。

水分を多く含む食事や、定期的な水分補給を心がけましょう。

2.熱や日ざしから守ろう

自律神経の働きが未熟で、放熱や発汗による体温調節がうまくできません。

熱のこもらない素材や薄い色の衣服を選んだり、日光を遮る帽子などを身につけたりさせましょう。

3.地面の熱に気をつけよう

背が低かったり、ベビーカーの利用などで大人よりも地面に近い環境で過ごすことが多く、地表からの熱を受けやすくなります。

子どもの高さの気温や湿度を気にかけましょう。

4.暑い環境に置き去りにしないようにしよう

乳幼児は自分の力で移動することができないので、「寝ているから」「ちょっとの時間だから」と放置することは危険です。

特に、車内に置き去りにすることは絶対にやめましょう。

5.室内あそびも油断しないようにしよう

日差しがない屋内では大丈夫だろうと油断しがちです。屋外と同じ対策を意識しましょう。

我慢しすぎずに、エアコンも適切に利用しましょう。

6.周りの大人が気にかけよう

暑さや体の不調を、まだ自分の言葉で十分に訴えることができないため、服装や摂取するものによる暑さ調節がうまくできません。

汗や体温、顔色や泣き方など、子どもの様子を、まわりの大人が気にかけましょう。

7.外で夢中になりすぎない

遊びに夢中になると、のどの渇きや気分の悪さなどの熱中症のサインに気づくのが遅くなります。

子どもや特に乳幼児が遊びに夢中な場合には、大人が見守り休憩や水分補給をすすめましょう。

外遊びの際は、WBGT(暑さ指数)も参考にしてみてくださいね!

保育園でもこまめな水分補給や、WBGT(暑さ指数)に合わせた活動を行っています。

お家でも熱中症対策、気をつけてみてください!

参考・引用文献: